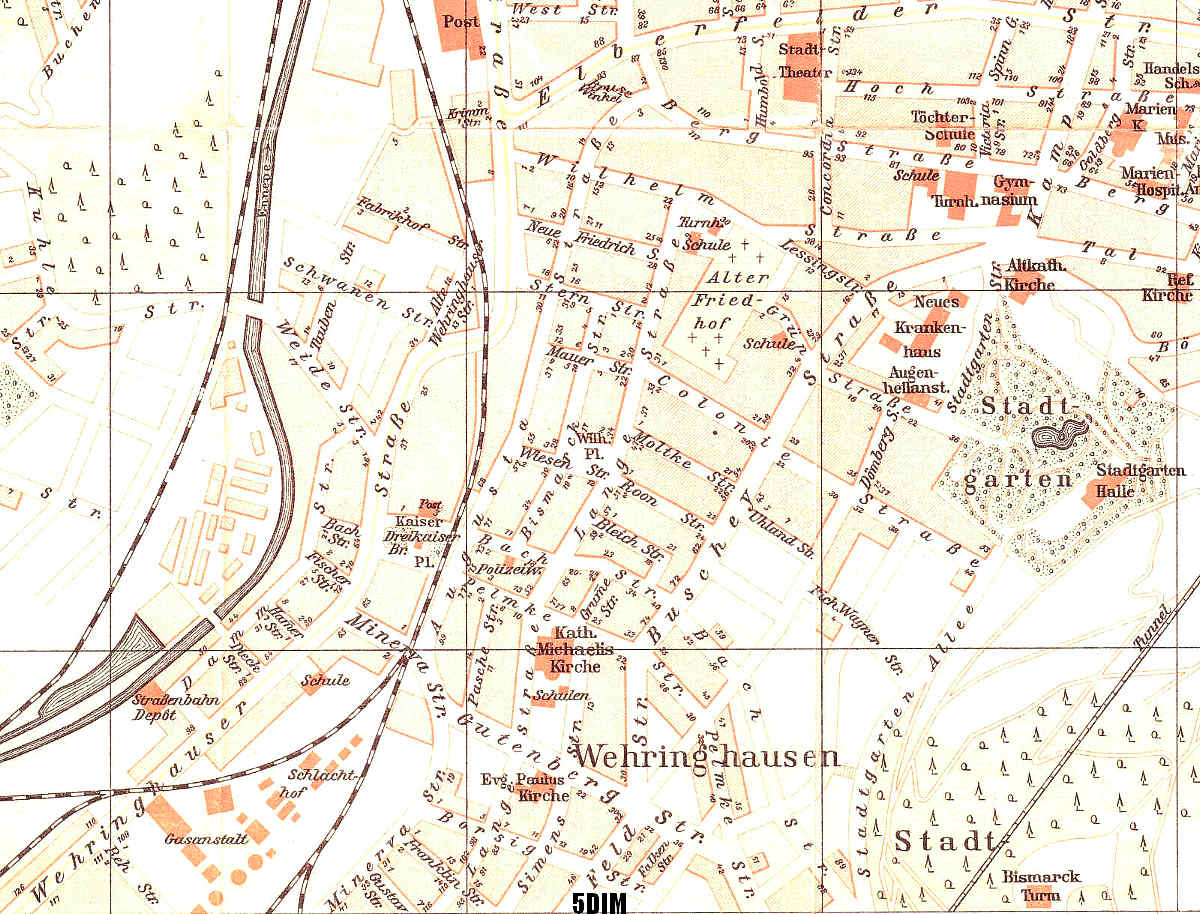

Als südwestliche Fortsetzung der Buscheystraße führt die Eugen-Richter-Straße (welche anfangs als Feldstraße bezeichnet wurde) westlich der Pelmkestraße (das ist die nächste Seitenstraße nach der Bachstraße) durch das zu Wehringhausen gehörende und sich an den Buscheybezirk anschließende) Paulusviertel bis nach Kückelhausen, wo sie an der Hördenstraße endet. Der nordwestliche Teil des Bergischen Rings, an dem die Buscheystraße heutzutage ihren Anfang nimmt, begrenzt das Buscheyviertel (und den Stadtteil Wehringhausen selbst) nach Nordosten hin. Der östliche (etwas an den Goldberg geschmiegte) Teil des Bergischen Rings war früher Teil der Buscheystraße, welche also eigentlich weiter östlich (jenseits des Allgemeinen Krankenhauses) beginnt, während der nordwestliche Teil des Bergischen Rings früher Wilhelmstraße hieß (im oberen, an die Buscheystraße einmündenden Teil bis nach dem Ersten Weltkrieg Lessingstraße); zur Lokalität siehe den Lageplan im angegebenen AKH-Link, welcher als PDF-Datei zum ,Download' verfügbar ist - 1,7 MB - Stand: November 2010), sowie den Plan von Hammerschmidt um 1920:

Aus meinem Tagebuch (Band B, S. 10, Eintrag vom 9. Februar 1976):

„Ich erinnere mich noch daran, daß Klaus und ich unsere Mutter immer [von Haus 5 der Eugen-Richter-Straße aus] mit in die Stadt begleiten mußten, was wir überhaupt nicht schön fanden. Auf der Rückkehr [vom Einkauf bei Aldi an der Ecke Böhmerstraße/Frankfurter Straße] hatten wir beide den ziemlich beladenen Kinderwagen [von Christof - also um das Jahr 1966 herum -] den Buschey, der damals noch von kleinen Kastanienbäumen an der Hangseite [gemeint: Talseite] geschmückt [war], hinauf[zu]schieben. Die Buscheystraße wurde dort erst verbreitert, als ich [= nachdem ich im Jahr 1969] auf das Fichte-Gymnasium kam."

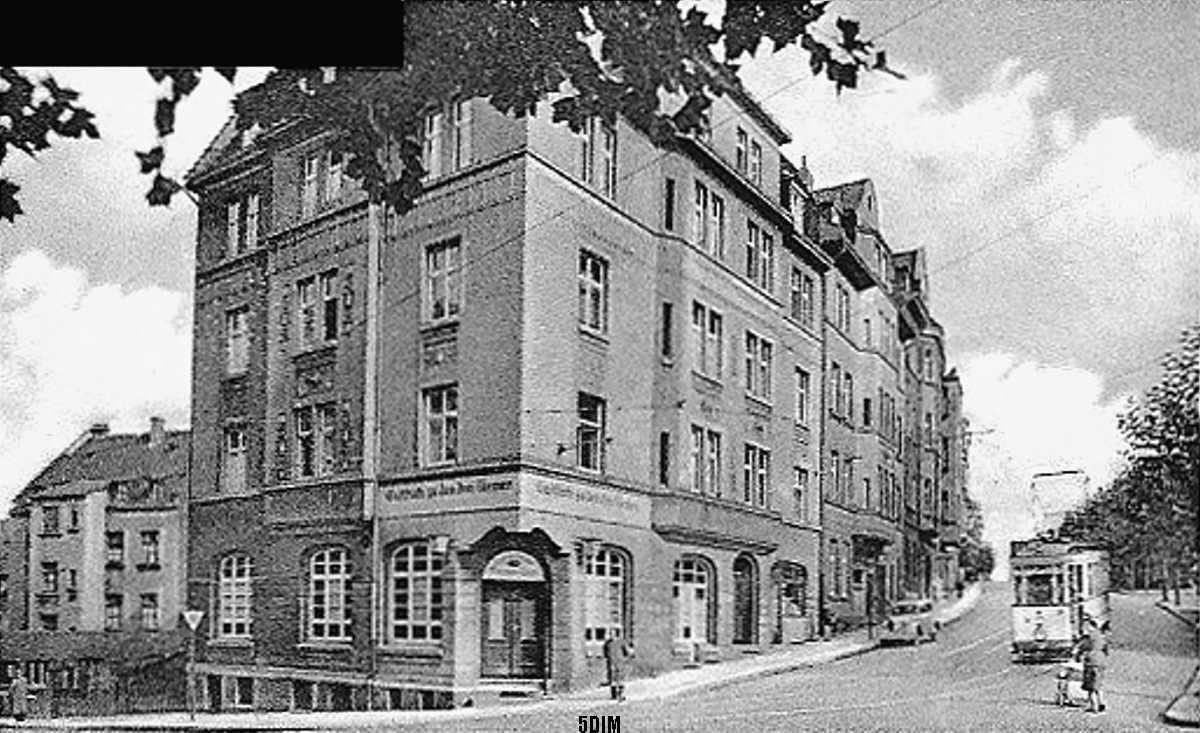

Zum Vergleich ein Foto anno 1955 von Hans Wehner, entnommen dem hervorragenden Erinnerungsbuch von Dirk Göbel und Jörg Rudat BITTE EINSTEIGEN, S. 45 unten:

_GERICHTET_1200x0776.jpg)

(Im Hintergrund ist die Einmündung der Goldbergstraße mit dem Fichte-Gymnasium links zu sehen.)

Das Foto wurde im Jahr der Einstellung der Straßenbahn-Linie 9 aufgenommen, deren Oberleitung und Schienen auf den Bild noch sichtbar sind. Auch ein Streugutkasten steht bereit, um bei Bedarf Wege und Schienen abzustreuen.

Dazu ein eigenes Foto vom 18. Juli 2010:

Die ,obere' Buscheystraße ist - früher wie heute - in ihrem Wesentlichen durch Villen auf der Südost- und mehrstöckigen Mietshäusern auf der Nordwestseite gekennzeichnet. Am Buschey selbst sieht es allerdings noch anders aus, denn hier - wo die Buscheystraße seit einiger Zeit der Straße Bergischer Ring zugeschlagen wurde - bleibt die Talseite von Bebauung frei, wodurch sich idyllisch anmutende Eindrücke gewinnen lassen:

(Fotos vom 20. April 2011)

Die Bergseite der Ringstraße wird zum Allgemeinen Krankenhaus hin durch einen bunten Block von Mietshäusern geziert. (Die Farbfotos datieren vom 2. November 2002, soweit nicht anders angegeben.)

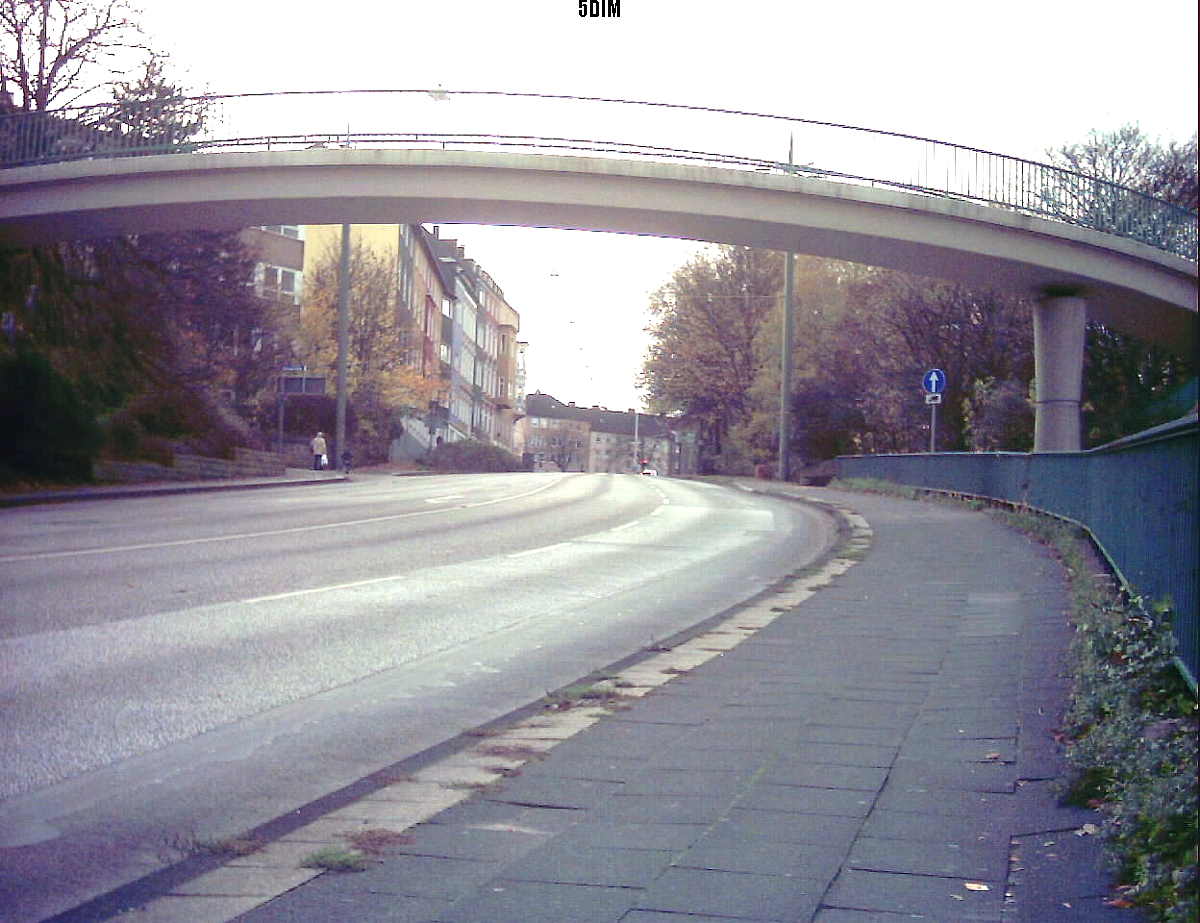

In unmittelbarer Nähe des Fichte-Gymnasiums und der ehemaligen Volmetalbahntrasse schwingt sich eine Fußgängerbrücke über den Bergischen Ring:

_EU_D_NW_HA-City_BergischerRing_gen_Buscheystrasse_vom_obersten_Stock_des_Fichte-Gymnasiums_aus_1200x0800.jpg)

(Foto: Detlef Rothe - Anfang Mai 1978)

(Foto: Detlef Rothe - 2. November 2002)

Auf diesem Überweg ,drehte' ich im August 2012 ein Video, welches unter anderem Einblick in den Schulhof des Fichte-Gymnasiums gewährt:

Die Brücke verbindet die nördliche Straßenseite des Bergischen Rings mit dem Stadtgarten:

(Foto: Detlef Rothe - 18. Juli 2010)

Am unteren Stadtgarten-Eingang unweit der Füßgängerbrücke über den Bergischen Ring - also aus ähnlicher Berspektive - beobachtete ich am 18. Juli 2014 ein Eichhörnchen und ,drehte' aus diesem Anlaß ein kurzes Video:

Südlich des heutzutage zum Bergischen Ring gerechneten Teils der Buscheystraße und westlich des Stadtgartens bzw. der diesen nördlich begrenzenden Straße Elfriedenhöhe dominiert das Allgemeine Krankenhaus (AKH) die Szene.

(Foto: Detlef Rothe - 2. November 2002. Die Bauten auf der linken Bildhälfte gehören zur Klinik.)

Ein Blick aus etwas niedrigerer Position von etwa 1935:

Zurück in's Jahr 2002:

Die Straßeneinmündung von der Brücke aus (Foto: Detlef Rothe - 2. November 2002)

(Foto: Detlef Rothe - 18. Juli 2010 - zum Vergleich)

Im Jahr 1953 war von ,Bergischer Ring' und Fußgängerbrücke zwischen Stadtgarten und Buscheypark noch längst nicht die Rede - damals gab es da Blumen zu kaufen, und zwar unweit der Stelle, wo zehn Jahre zuvor ein "Sensenmann" tätig war (nach einem anderen publizierten Foto von Willi Lehmacher - vgl. unter Volmethalbahn bei Über Eisenbahnen im Raum Hagen (Fern- und Regionalverkehr)):

Zum Vergleich ein eigenes Foto vom 2. November 2002:

Zur besseren Orientierung ein in der Karwoche 2011 aufgenommenes Mono-Video (2D-Movie) einer Krankenwagenfahrt vom Fichte-Gymnasium (an der Einmündung der Goldbergstraße) aufwärts zum Allgemeinen Krankenhaus (an der Einmündung der heutigen - = ,oberen' - Buscheystraße) (19 MB). Den ganzen Film finden Sie hier:

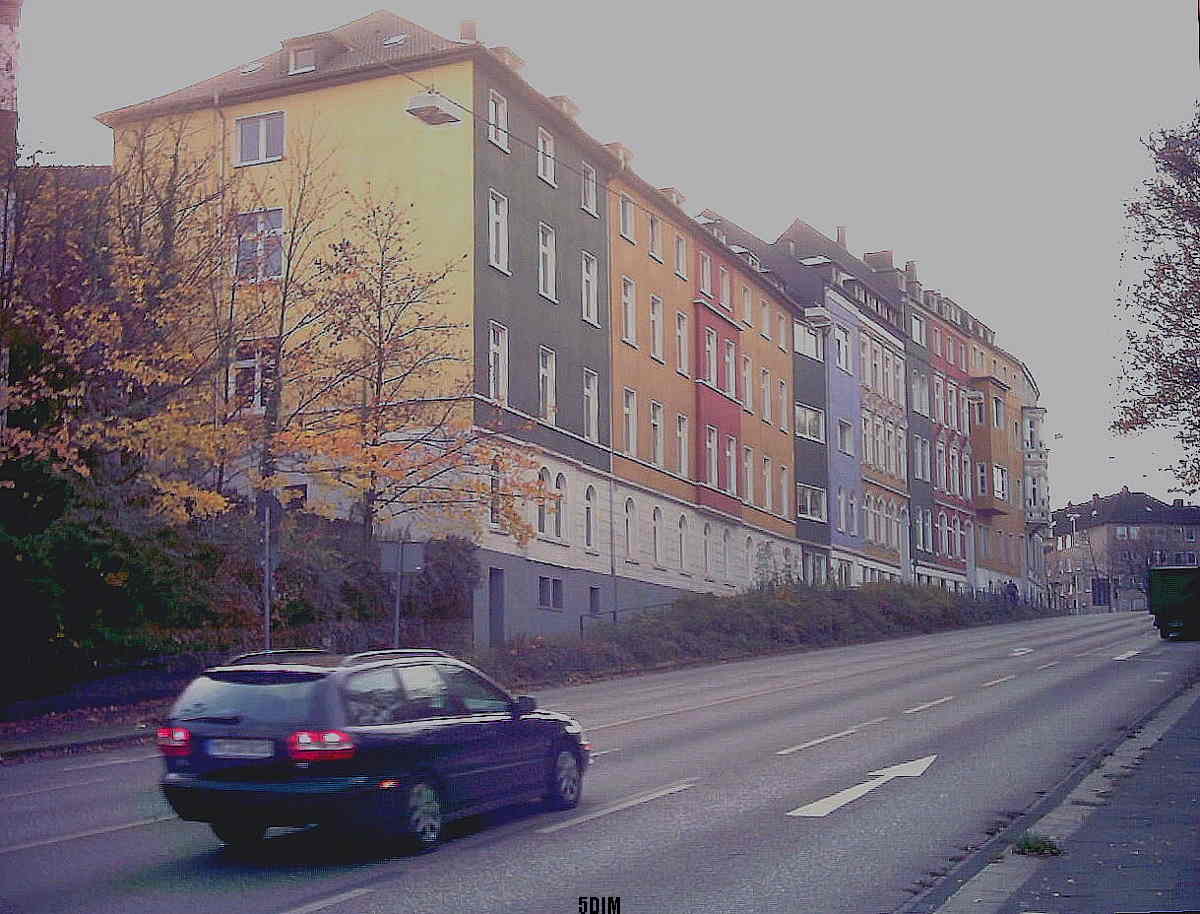

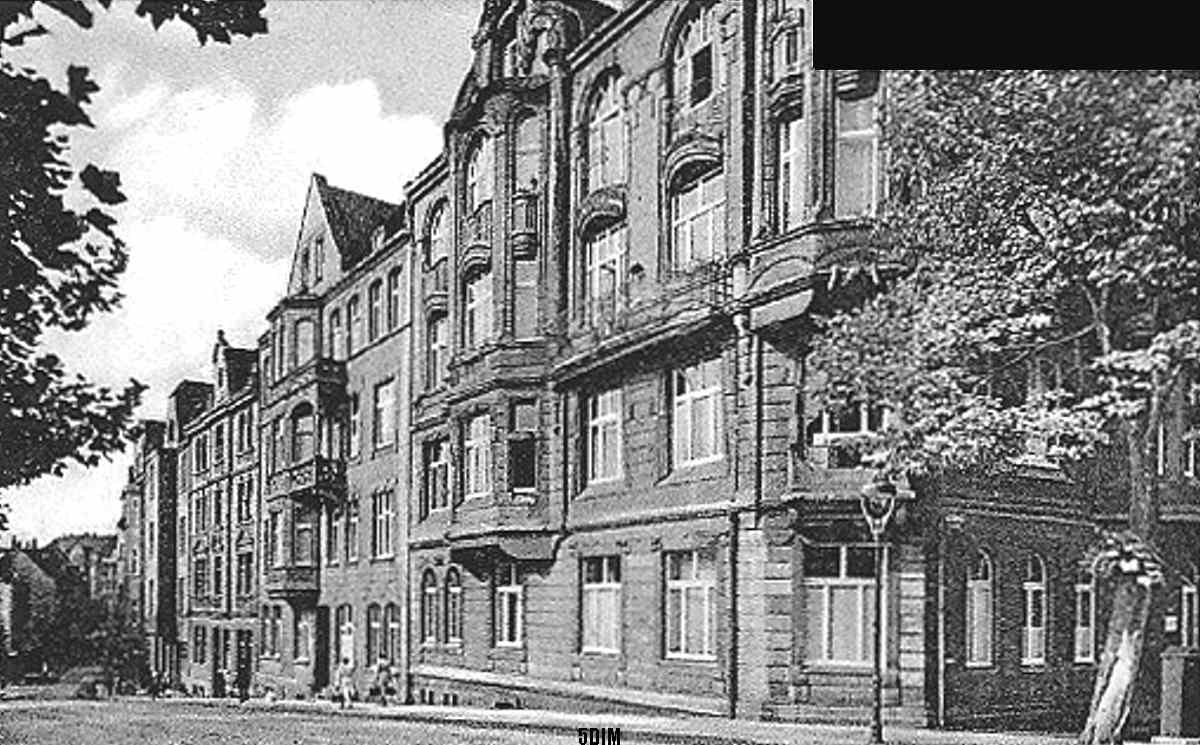

Die dem Krankenhaus zugewandte Seite des Bergischen Rings oberhalb der Einmündung der Straße Elfriedenhöhe weist eine bunte Zeile alter Mietshäuser (vormals der Buscheystraße) auf:

(Eigenes Foto vom 20. November 2004.)

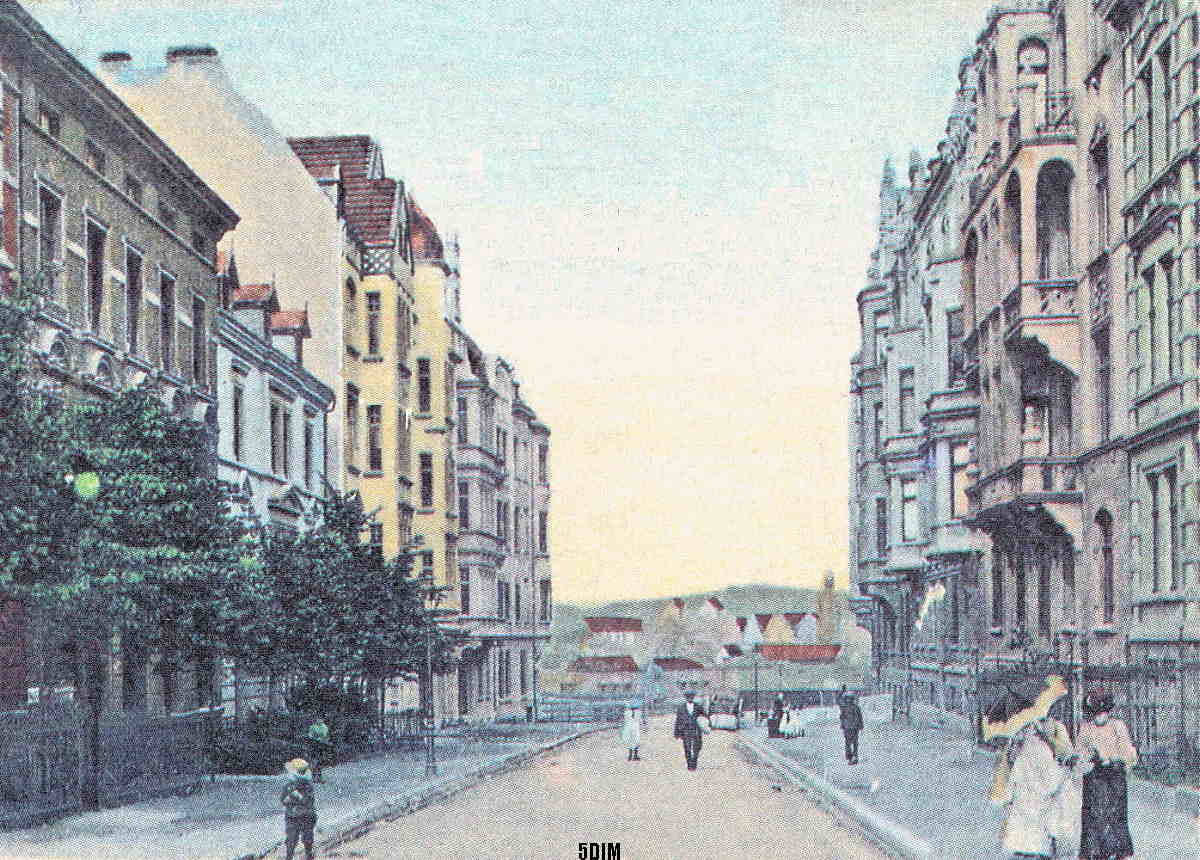

Aus der Richtung Schwenke bzw. Feuerwache (an der Lange Straße) sieht man bereits im Jahr 1904 eine fast geschlossene Häuserfront entlang der Buscheystraße.

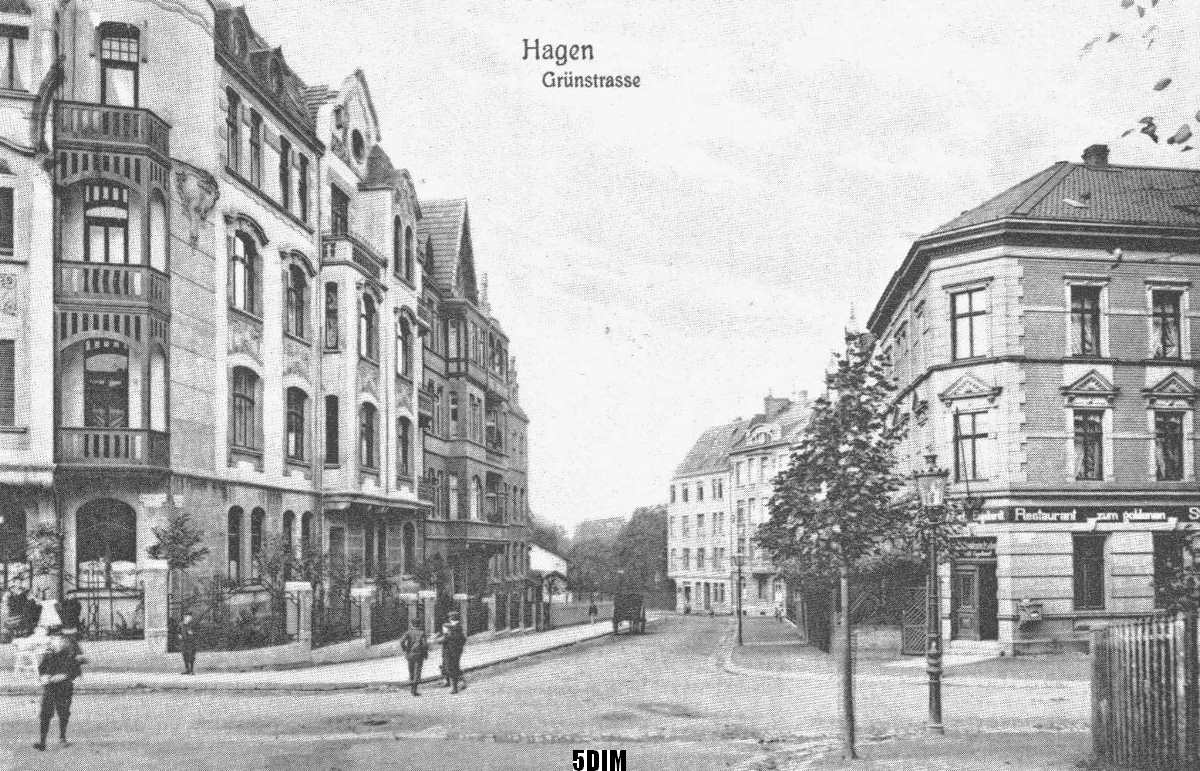

(Detail einer Ansichtskarte von der damals sogenannten ,Lessingstrasse' mit Einmündung der Grünstraße in den heutigen Bergischen Ring und der zugehörigen Mauerecke des Buschey-Friedhofs - etwa 1904)

Der - heutige! - Anfang der Buscheystraße westlich des Allgemeinen Krankenhauses bietet ein nicht weniger buntes Bild:

(Fotos: Detlef Rothe, 20. November 2004 - Bildmontage)

Einen Ausblick von der Einmündung der Lessing- bzw. Wilhelmstraße zurück in Richtung Fichte-Gymnasium und Marienkirche aus dem 1930er Jahrzehnt finden Sie hier!

Zur besseren Orientierung verweise ich auf das am 20. April 2011 aufgenommene Mono-Video (2D-Movie) der Krankenwagenfahrt am Bergischen Ring aufwärts zur Einmündung der heutigen Buscheystraße (13 MB) (vgl. oben).

Wir gehen von hier ein Stück südwestwärts in die heutige Buscheystraße, drehen uns an der Kreuzung mit der Grünstraße um und riskieren einen Blick zurück zum Buschey:

(im Frühsommer 1906 verwendete Ansichtskarte)

(Foto vom 16. September 1949 - Photograph unbekannt - Quelle: vermutlich Stadtarchiv Hagen)

(Foto: Detlef Rothe - 6. Mai 2016)

Das Umfeld der Grünstraße war trotz der benachbarten medizinischen Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg stark von Bombardierungen betroffen. Hierbei sind allerdings die Abwehrstellungen auf dem Goldberg als Militärziel zu berücksichtigen!

Es folgt ein Kameraschwenk von der Klinik aus auf die Rückseite der Häuser zwischen Krankenhaus und Grünstraße:

(2. Dezember 2004 - Fotos und Montage des Verfassers)

Nun ein Blick vom oberen Teil der Grünstraße über die Kreuzung mit der Buscheystraße nordwärts in Richtung Buschey-Friedhof - Detail einer im Jahr 1900 gebrauchten Mehrbildpostkarte von Emil Zimmermann in Herdecke (rechts das Restaurant des Bäckermeisters Albert Engelhardt, Buscheystraße 28):

_DETAIL_Restaurant_zum_Bezirkskommando_g1900.jpg)

Das Eckhaus Buscheystraße 28 wurde nach Angaben von Jürgen Zarnke (Wehringhausen-Bildband, S. 106) im Jahr 1891 errichtet (Bauherr Gustav Neveling) und durch A. Engelhardt 1899 umgebaut. Demnach ist die Ansicht von E. Zimmermann wohl kurz nach dem Umbau entstanden. Man beachte aber auch die baulichen Veränderungen und Beschriftungen auf einer im Jahr 1909 gebrauchten Ansichtskarte, wobei die Umbenennung des Lokals auf den Abriß des Bezirkskommandos zurückgehen dürfte:

Dazu gehört ein zeitnahes Bild (Mai 2016):

Ein Blick um 1910 von der Grünstraße aus in Richtung Christian-Rohlfs-Straße:

Etwas mehr Übersicht bietet für den Bereich Christian-Rohlfs-/Grünstraße ein Foto von 1957 (im Stadtarchiv Hagen). Es wurde auf dem Bismarckturm aufgenommen und hat den Hauptbahnhof im Fokus:

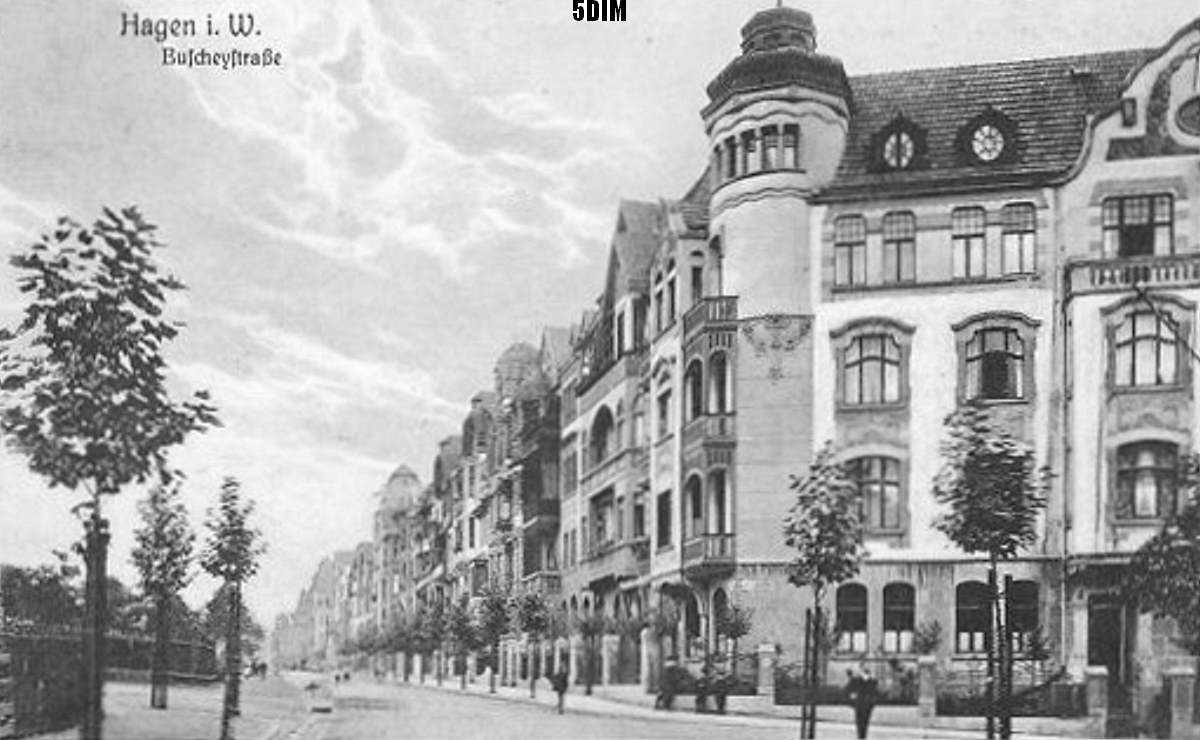

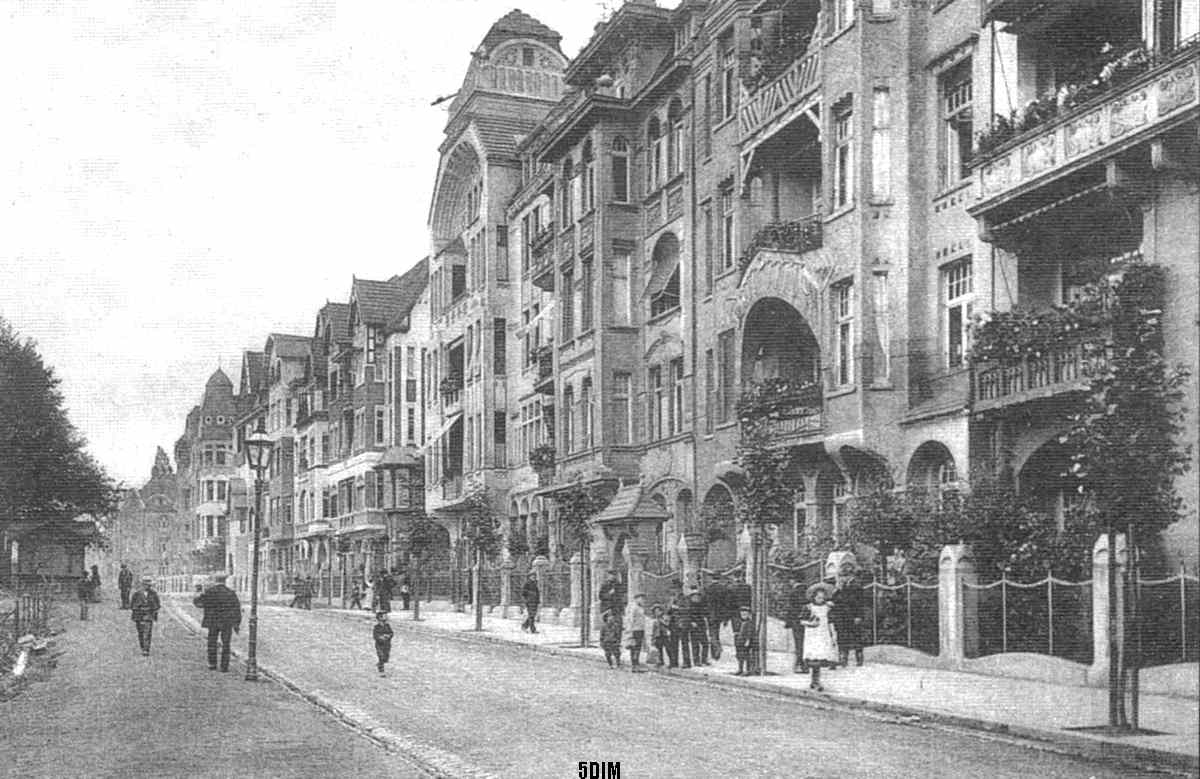

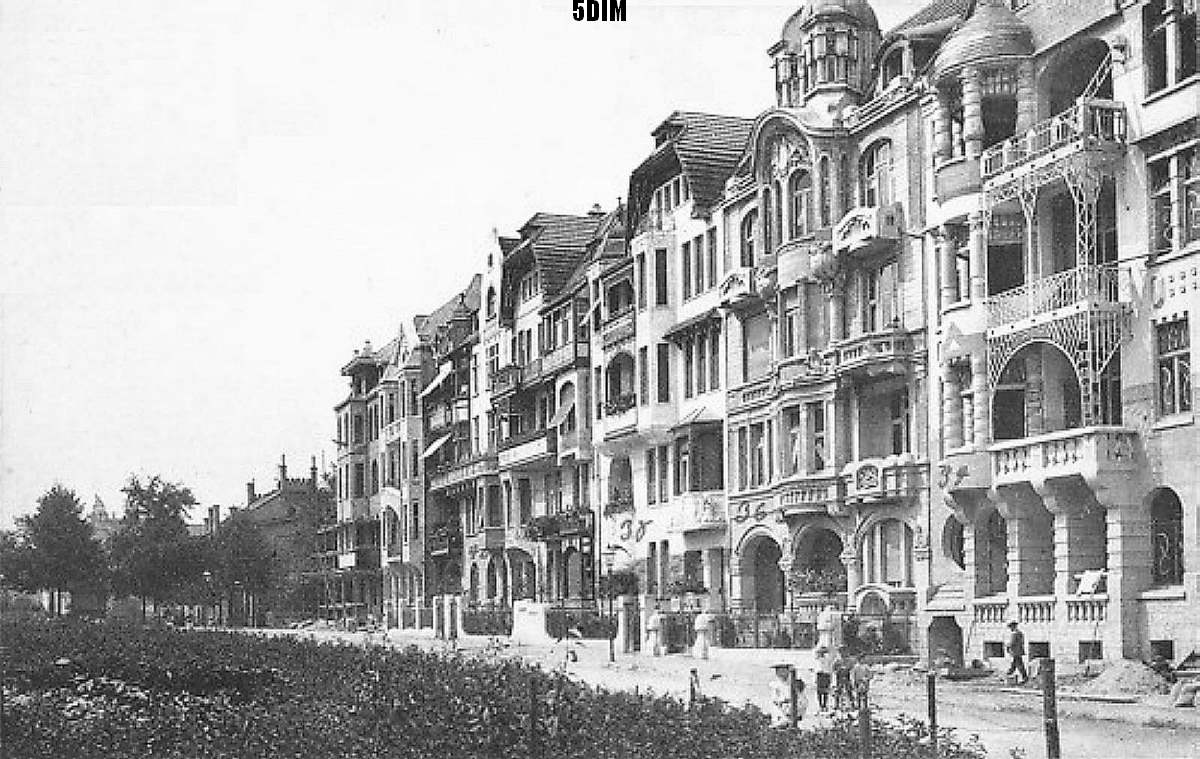

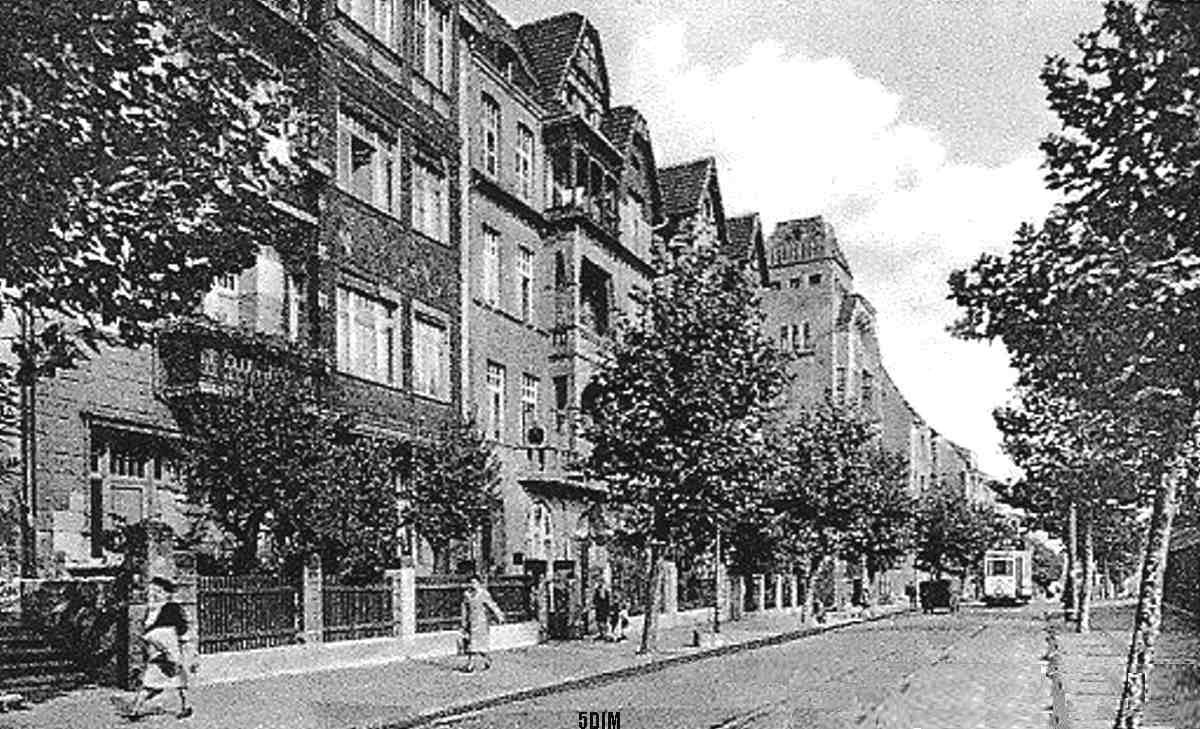

An der Nordwestseite der Buscheystraße erstreckten sich bis zur Roonstraße - und zum Teil auch darüber hinaus - sehr sehenswerte Mietshäuser, welche zumeist noch heute an gutbürgerliches Etagenwohnen zur Deutschen Kaiserzeit erinnern. (Um 1980 gab es dort dann freilich schon ,Kommunen' bzw. Wohngemeinschaften.) Diese Straßenseite glänzte - und glänzt noch immer - besonders zwischen Grün- und (süd-)westlich anschließender Koloniestraße (die heute Christian-Rohlfs-Straße heißt):

Kleine eingezäunten Vorgärten zogen sich am Bürgersteig gleichfalls bis zur Roonstraße hin. Zwischen Roon- und Moltkestraße zeigt sich der Häuserblock gemäß einer im Juli 1906 gebrauchten Ansichtskarte beinahe schon majestätisch:

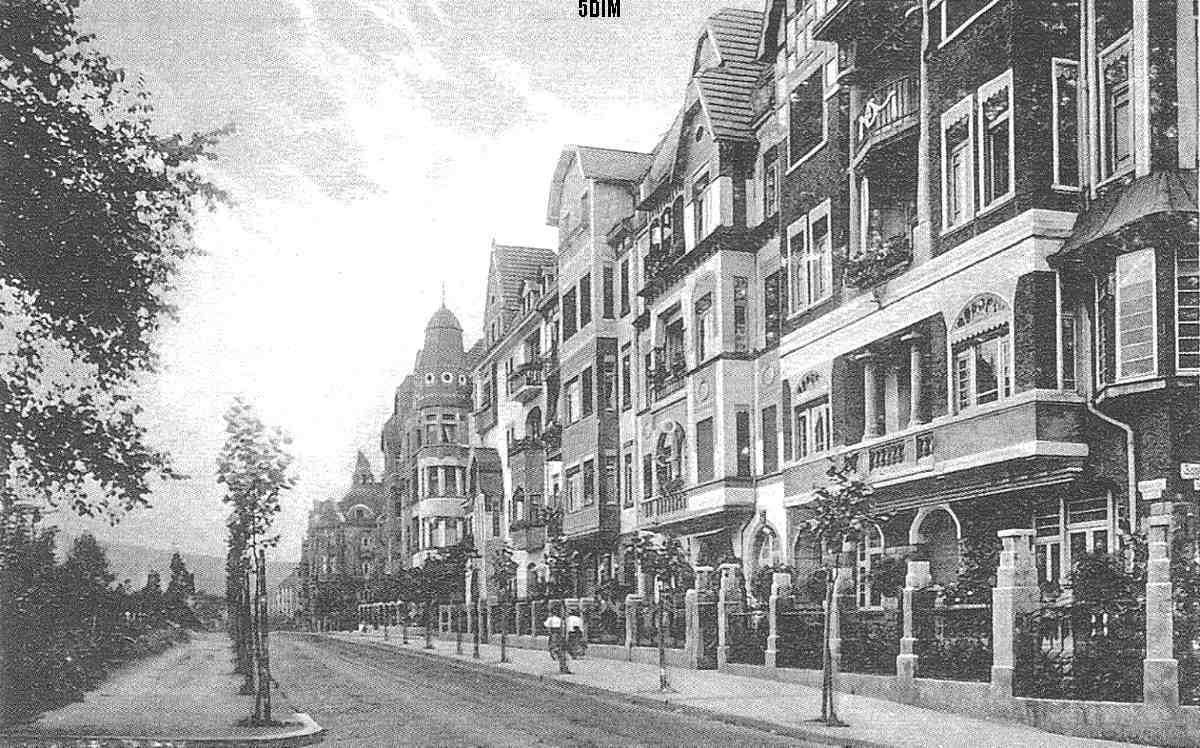

Ein Postkartenblick anno 1929 zeigt die Nordwestfront der Buscheystraße von Westen her von der Einmündung der Koloniestraße zurück zur Grünstraße in all ihrer Pracht:

Eine etwas ältere Ansicht aus etwas größerem Abstand zur Kreuzung (Postkarte wohl von etwa 1920):

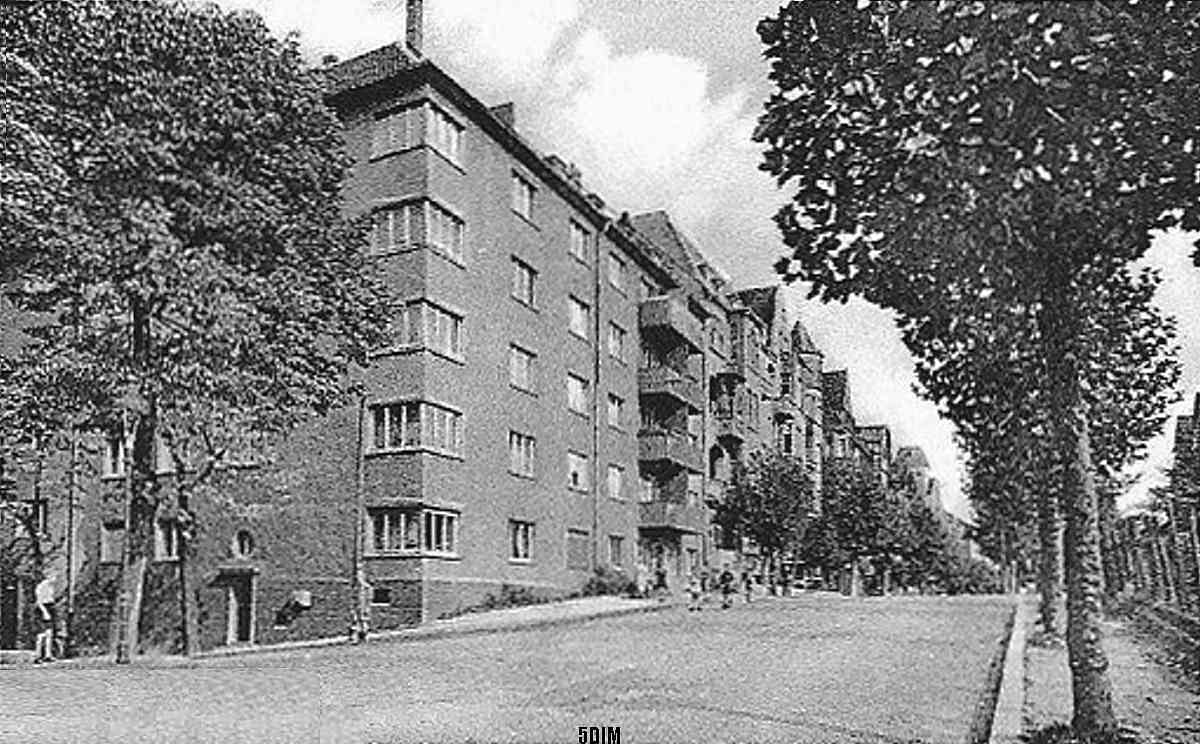

Das Detail einer im Frühsommer 1952 verwendeten Postkarte zeigt die Nord(west)seite der Buscheystraße an der Kreuzung Christian-Rohlfs-Straße von der Höhe Moltkestraße aus:

(Die Ansicht wurde an der rechten unteren Bildecke restauriert.)

Mittlerweile sind die Alleebäume hochgewachsen (eigenes Foto vom 6. November 2016):

An der nordwestlichen Ecke der Christian-Rohlfs-Straße (damals ,Colonie-Straße' genannt) befand sich das Gebäude einer von Wilhelm (bzw. der Firma) Funcke gegründeten Fortbildungsschule. Diese bestand bereits 1883, ist aber eventuell älter. Es wurde um die Wende zum 20. Jahrhundert als Bezirkskommando genutzt, bevor es zu Beginn des neuen Jahrhunderts einem Etagenhaus weichen mußte. Emil Zimmermann aus Herdecke zeichnete das Bauwerk wenige Jahre vor dem Abriß von einer Stelle etwas oberhalb der Kreuzung und benutze die Darstellung auf einer colorierten lithographischen Ansichtskarte, welche drei Motive aus dem Bereich Buschey- und Grünstraße enthält (alle wohl 1899 entstanden). Hier das betreffende Detail auf einer im Jahr 1900 genutzten Karte:

_DETAIL_Bezirkskommando_g1900.jpg)

Man beachte, daß die Buscheystraße zur Moltkestraße hin ansonsten um 1900 noch unbebaut ist!

Der Bereich zwischen Kolonie- und Moltkestraße auf einer weiteren der recht häufigen Buscheystraße-Bildkarten dieser Zeit:

Heutzutage findet sich von der kaiserzeitlichen Pracht an der Buscheystraße nur noch ein abgeschwächter Abglanz - wie etwa bei diesem im Jahr 1975 von der Einmündung der Uhlandstraße aus aufgenommenen Foto eines (so oder so...) linken Eckgebäudes an der Moltkestraße und des westlichen Nachbarhauses (Nr. 58 und 56):

_06_05_EU_D_NW_HA-Wehringhausen_Buscheystrasse_Einmuendungen_Uhland-+Molkestrasse_1200x0784.jpg)

Besonders die symbolträchtigen Ecktürme - oft mit imposanten Hauben - haben in "WehrDichHausen" mit der Zeit gelitten, wie gerade dieses Beispiel lehrt.

Ein kleiner Ausflug in's Jahr 1938 (Foto: Willy Lehmacher):

Von oberhalb der Einmündung der Roonstraße (damals schon immer gerne gesehen: mit Briefkasten) ein Blick zurück gen Moltkestraße (Detail einer im Sommer 1952 gebrauchten Ansichtenkarte):

(Die Ansicht wurde an der linken unteren Bildecke restauriert.)

Auch zu dieser Aufnahme wieder eine eigene Ansicht von Anfang November 2016:

Auf der anno 1952 gebrauchten Karte findet sich eine Ansicht von gleicher Stelle in Richtung Kreuzung mit der Bachstraße:

Südwestlich der Roonstraße verzichtete man auf die stadteinwärts vorhandenen schmalen Vorgärten

Ergänzend wieder ein eigenes Bild vom November 2016:

Von der Kreuzung der Bachstraße aus (mit Straßenbahnhaltestelle!) ein Blick zurück gen Roonstraße (ein weiteres Detail der im Sommer 1952 gebrauchten Mehrbildkarte):

Wiederum folgt hier eine jüngere Vergleichsansicht:

Um das Jahr 1948 erregten zwei(!) Straßenbahn-Unfälle an der Kreuzung der Buscheystraße mit der Bachstraße großes Aufsehen. An dieser Stelle schwenkte die ,Tram'-Linie 9 in Richtung Lange Straße hinab. Näheres dazu siehe unter Bachstraße. Erwähnt sei hier nur, daß in der Literatur bezüglich der Zuordnung der Fotos und Datierungen noch eine gewisse Verwirrung vorherrscht, so daß beide Ereignisse einmal im Zusammenhang betrachtet werden müßten. Die Straßenbahnlinie 9 stellte am 9. Oktober 1955 ihren Dienst ein.

Am Ende des ,Buscheystraße' - bzw. (in Deppendeutsch) ,Buscheystrasse' - genannten Teils des langen, noch bis zur Hördenstraße reichenden Straßenzugs (1. September 2018 - eigenes Foto):

Aus der ersten Hälfte des 1950er Jahrzehnts existiert ein kleines Postkartenmotiv, welches sich zum Vergleich anbietet:

Am südwestlichen Ende der Buscheystraße befand sich im südlichen Winkel der Kreuzung mit der Pelmkestraße und der Eugen-Richter-Straße - welche um 1900 noch Feldstraße hieß - bis zum Jahr 1930 der Tackenhof (Foto vom Mai 1930 vermutlich von Johann Janßen):

Die "obere" Buscheystraße trennt also gewissermaßen ländliches Gebiet am Goldberghang vom bereits schachbrettartig angelegten Städtebau und bildet zugleich - im Hinblick auf die Vorkriegszeit - ein interessantes Gegenüber zur "unteren" Buscheystraße (welche heute zum Bergischen Ring gehört) und zur Wehringhauser Straße, deren zur Ennepe hin gelegene Nordwestseite wiederum (auch hier sind unter anderem einige prächtige Häuser ausgenommen, sowie auch die vom Fluß abhängigen Fabriken einschränkend zu berücksichtigen) ein eher ländliches Gegenstück darstellte, während ihre Südostseite vielmehr durch Etagenwohnblöcke glänzte.

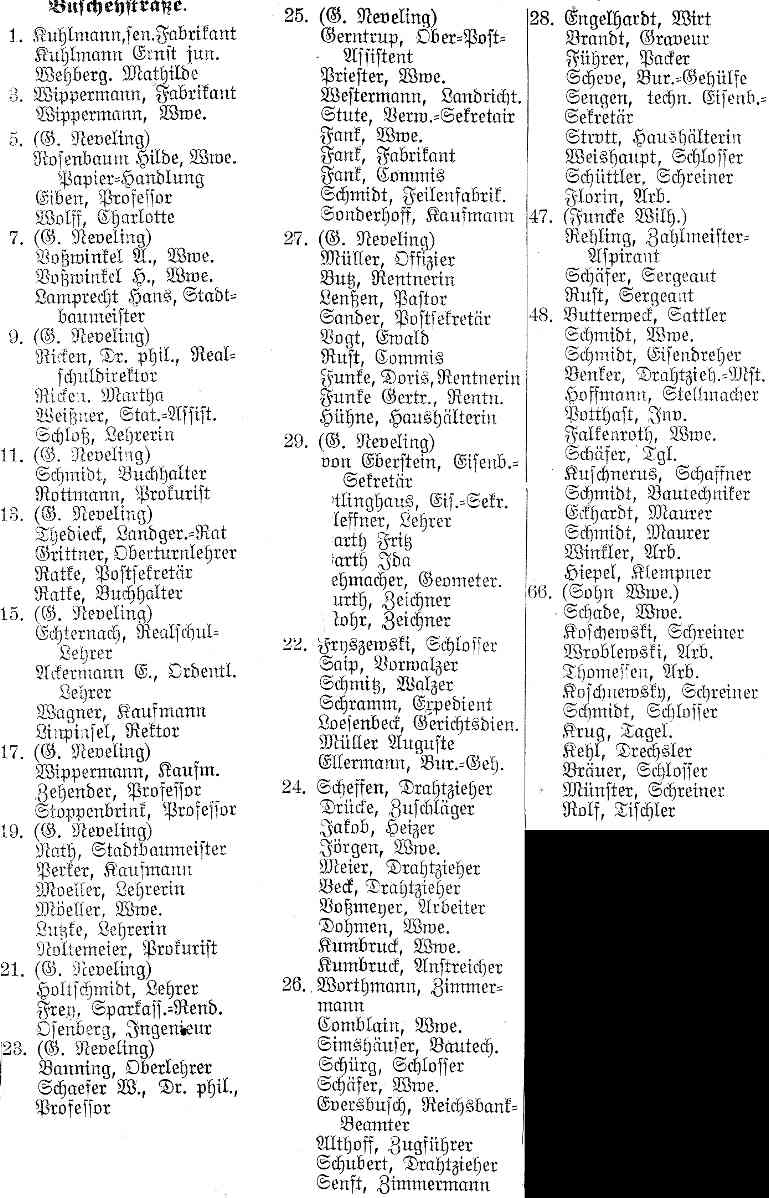

(Hagener Adreß=Buch 1902, S. 26 - 27)

Die einzige sichtbare Lücke zwischen den damaligen Häusern 15 und 17 nahm die Zufahrt zum etwa fünf Jahre später entstandenen Krankenhaus auf.

Das AKH von 1909 krönt seit seinem Anbeginn den Buschey (welcher mit Stadtgarten - einschließlich Schwanenteich und Silberbach - dem Goldberg vorgelagert ist) und bildet daher einen interessanten städtebaulichen Akzent zwischen Innenstadt und Stadtwald am Rande Wehringhausens:

(Hauptfront der Klinik - gefärbte Ansichtskarte aus dem 1920er Jahrzehnt)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das AKH zunächst nur notdürftig repariert:

Das Ärztehaus am Buschey bzw. "am AKH" trennt als neuer Klinikvorbau imposant den Bergischen Ring von der (heutigen) Buscheystraße ab und verdeckt so gewissermaßen die nach dem Krieg schlecht - man denke nur an die monotonen Klinkerflächen! - versorgten Wunden:

Literatur: Hagen 2019, S. 31

(Der Firmenname wird bei medizinischen Einrichtungen wie bei Hotels gerne vorangestellt.)

Literatur: Hagen 2019, S. 28 f.

Dieses Eckhaus wirkte vor den Weltkriegen sehr imposant (hier: etwa um das Jahr 1910):

Sein Nachkriegsnachfolger beeindruckt von seiner Masse her kaum weniger (eigenes Foto vom Mai 2016):

Link-Hinweis: Zu diesem Gebäude bzw. dieser Straßenecke hat Jan Eckhoff einen Artikel bei 089wehringhausen.de verfaßt.

Pizzeria Ristorante Toto: „Seit 1987 stehen wir für die italienische Lebensweise in Hagen, genießen Sie ihr Essen bei uns im Lokal oder zum Mitnehmen für zu Hause. Mit unseren 50 Sitzplätzen verteilt auf zwei Räumen bieten wir Ihnen sowohl Platz für Familienfeiern als auch für gesellige Abend in kleiner Runde." (Stand: 26.01.2021)

Eigenes Foto des durchgestylten Hauses Nr. 48 unmittelbar an der Kreuzung (September 2018):

Sie wollen mehr Bilder? Mehr:

Die Band Kein MenscH! ist eine Gründung von Gabriele Lambrecht aus dem Jahr 1979, welche den Künstlernamen "Gabi Lappen" angenommen hatte und Mitbewohnerin der in medial interessierten Kreisen wohlbeachteten Wohngemeinschaft ,B 56' von Kay Oliver Schlasse, Wolfgang Luthe und manch' anderem den Zeitgeist mitprägenden Individuum war; zu dieser WG beachte man vor allem die autobiographischen Darstellungen des Extrabreit-Sängers "Kai Hawaii" (Schlasse 2018; vgl. Klüsener 2018, S. 285, oben). "Kurt Grosskurt" Kay O. Schlasse, Die EXTRABREIT-Story, Teil 51 (zu Haus Nr. 56 - anno 1982): „In der Buscheystraße, die in der hügeligen Landschaft von Hagentown auf halber Höhe zwischen dem "Szene"-Viertel Wehringhausen und den Waldwegen liegt, die zur Bergkuppe mit der versteinerten Erektion alter Reichsherrlichkeit, dem Bismarckturm, führen, haben sich fünf junge Leute und ein Herr in den besten Jahren in einer geräumigen 7-Zimmer-Wohnung zusammengefunden, um gemeinsam den Zwängen einer "bürgerlichen" Lebenskultur zu entfliehen."

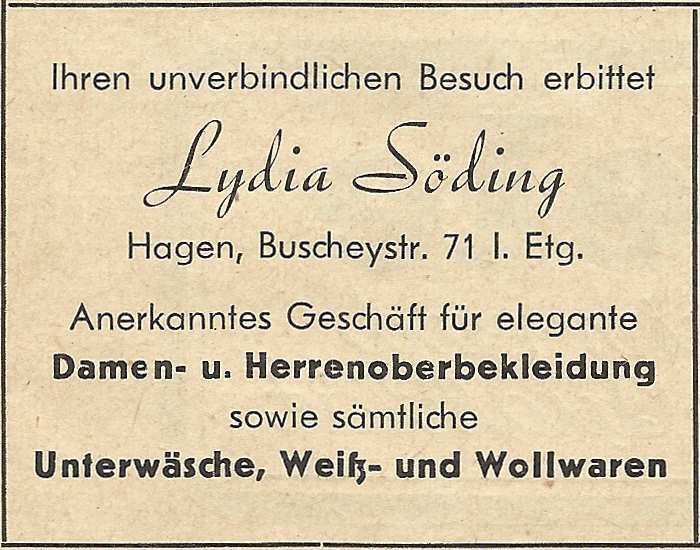

Anzeige in Pfarrgemeinde 1952 (unpaginiert)

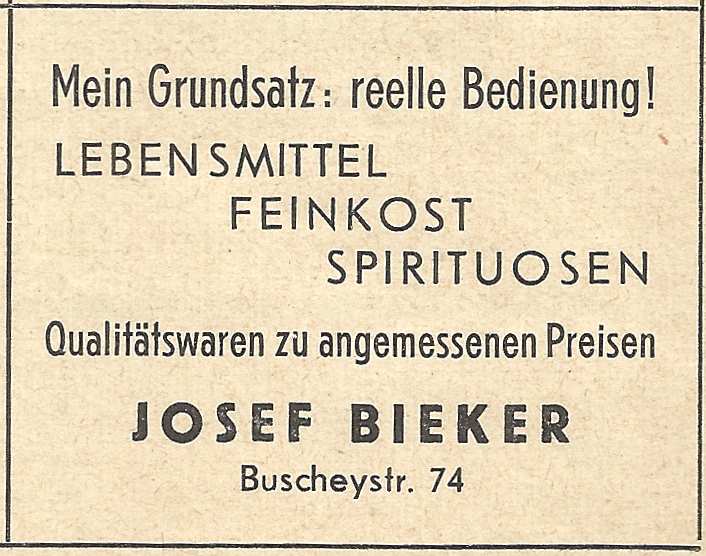

Anzeige in Pfarrgemeinde 1952 (unpaginiert)

Das Yogazentrum „Yoga am Buschey“ befindet sich an der Ecke Buschey-/Pelmkestraße in einem um 1900 erbauten Stadthaus.

Im Angebot: Yogakurse für Anfänger und Fortgeschrittene, Einzelunterricht, Workshops, Kurse für Schwangere (Stand: Dezember 2019)

Literatur: Hagen 2019, S. 18.

gruppe cebra - Vereinigung Kulturschaffender in Wehringhausen Dipl.-Des. A. E. Busch, Buscheystraße 56

Kosmetik-Studio Frau Bozena Rosin, Christian-Rohlfs-Straße 21

Blumen Fisseler - Gärtnerei am Buschey, Grünstraße 2 (am Buschey-Friedhof)

Allgemeinen Krankenhaus Hagen (AKH), Grünstraße 35

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation, Grünstraße 35 a (am Haupteingang des Allgemeinen Krankenhauses)

Outback BW-Shop: outdour - freizeit - camping - second hand, Moltkestraße 3

Hinnerwisch 1902: C. Hinnerwisch: Adreß=Buch für den Stadtkreis Hagen i. W.. 1902 nebst neuestem Uebersichtsplan, 11. Auflage, Hagen i. W. (o.J.) [Vorwort vom Januar 1902].

Pfarrgemeinde 1952: Pfarrgemeinde St. Michael (Hg.): Festschrift - 50 Jahre Pfarrgemeinde St. Michael Hagen, Hagen 1952 (Juli).

Göbel et Rudat 2009: Dirk Göbel u. Jörg Rudat: Mit der Straßenbahn quer durch Hagen. Bitte einsteigen [eigentlicher Titel: BITTE EINSTEIGEN - Mit der Straßenbahn quer durch Hagen], Hagen, 1. Aufl. 2009 (November) - ISBN13 978-3-932070-95-2 [Dieses Buch ist sicherlich nicht nur für Liebhaber des Hagener Nahverkehrs ein Genuß!]

Beiderbeck et Beiderbeck 2015: Michaela u. Gottfried Beiderbeck, HAGEN im Wandel. Von der schönen Kulturhauptstadt des Gaugebiets Südwestfalen über die Trümmer des Krieges bis heute, hrsg. im Selbstverlag vom Bunker-Museum in der Bergstr. 98, Hagen 2015.

Klüsener 2018: Edgar Klüsener: Komm nach Hagen, werde Popstar, mach Dein Glück! [Obertitel: Hagen-Hype]. In: Wahnbaeck 2018, S. 282 - 295.

Schlasse 2018: Kay O.[liver] Schlasse: Die Wahrheit über Extrabreit [Obertitel: Die Bandgeschichte - erzählt]. In: Wahnbaeck 2018, S. 202 - 281.

Wahnbaeck 2018: Heike Wahnbaeck (Hg.): Komm nach Hagen, werde Popstar, mach Dein Glück! ... sich trau'n, mal außer der Reihe die Zukunft zu bau'n. Ausstellung im Osthaus Museum Hagen 31. August bis 23. September 2018, 1. Aufl. Essen 2018 (Juli) (ISBN 976-3-8375-2011-8)

Hagen 2019: Stadt Hagen - Stadt der FernUniversität, Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Hg.): Aktiv und gesund in Wehringhausen, Ausgabe 1 (Winter 2019/20), Hagen 2019.